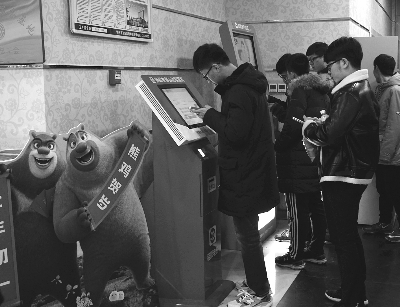

在山东省博兴县某影城,观众在自助取票机前取电影票(摄影:孙丛丛)

春节前,朋友在微信公众号推文,描述了家乡赶年集的热闹景象。巧的是,年前笔者拜访一位同乡的老师,老师的女儿说:“爸爸想早回老家过春节,去赶咱们县城的大集。”我“脑补”出的大集场面,有卖年画、风筝、对联和瓜果糖梨的商贩,拿着糖人儿、爆米花满心欢喜的小孩儿,备好了年货的大人们,其乐融融……回乡后却得知,县城因为创建文明卫生城,关停了许多摊点,原先的年集也赶不起来了。

我的家乡在山东省滨州市博兴县,县域有数家大型企业,群众生活较为殷实。节日期间,赶不了年集,总有别的去处——到电影院看电影,已成了不少居民尤其是青年人的首选。大年初一到初六,县城某影院《大闹天竺》《乘风破浪》等热门影片场场满座。“趁过年团聚,一家人热热闹闹地看场电影,谁都不差这点钱了。”尽管许多场次票价很高,刷到票的乡亲们依然开心。

“奶奶,他们都有事,你得陪我看电影。”大年初三,12岁的堂妹叫奶奶陪她去看《熊出没·奇幻空间》。“吵吵嚷嚷的,哪赶得上咱们这儿的大戏好看。”虽然大众娱乐和老年人生活距离略远,但对于影片里的两只逗乐“萌熊”,奶奶也感兴趣。这几年春节,我们家过得比较“混搭”:大人们对微信等爆出的新闻热点津津乐道,孩子们以另一种方式追逐“时髦”——堂弟每逢年节都要秀一秀古筝技艺,堂妹小小年纪便写得一手好字,包揽了写对联的任务,还在家里每个显眼的门帘上,贴上亲手书写的“福”字……

现代化一日千里,谁也阻挡不住人们追逐新潮的渴望,但发展并不意味着对传统的遗弃。奶奶口中的“听大戏”,是博兴县多年积淀下的风俗,当地有土生土长的吕剧,还有广泛流布的京剧,时至今日,不少村子还维持着包一场大戏过新年的习俗,“破五”那天,县剧团对面乐安小区的京剧票房,王师傅带着十来岁的小徒弟唱起了《文昭关》《八大锤》。堂妹就读的博兴县第一小学,在“非遗进校园”的推动下,不少孩子迷上了书法课、手工课、京剧课。前些天,群众抱怨赶不成的年集也有了“说法”,在相关部门引导下,县城已规划了固定区域定期开集市、办庙会,闹市里的民俗呈现将更规范化。更有坚守者,如县城有一位叫王建国的糖人儿师傅,数年如一日,对每个买糖人儿的顾客讲述该技艺的历史,“靠手艺吃饭”是他最得意的招牌。

“过了年,还要去人民公园跳广场舞。”“等咱们县城文化艺术中心建起来,看演出、排节目就更方便、热闹了。”从周围人的新年愿景里,可见基层群众与时俱进、与日俱增的文化需求。而对于曾经的传统,在留存于民间和老百姓头脑里的同时,地方政府需要更有作为,不能由其“自生自灭”。另一方面,我们也大可不必悲观,趁尚有人熟悉、有群众愿意了解的时候,问清源流、继承发展则显得更紧要、更迫切。