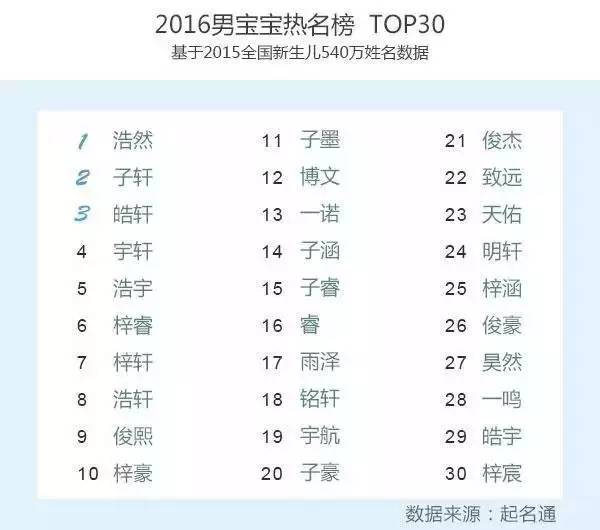

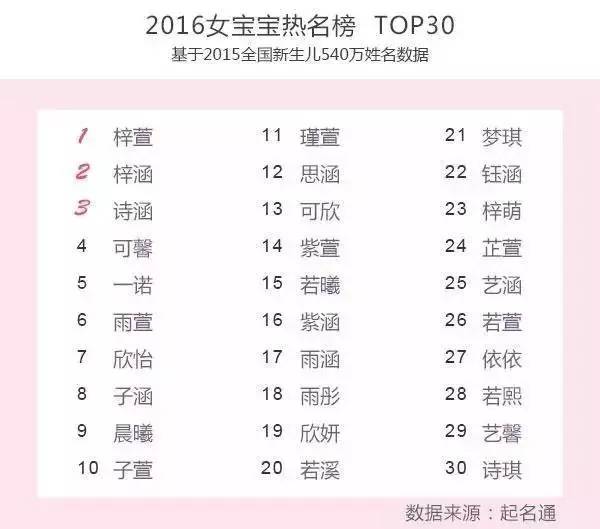

日前,中国首份姓名大数据报告《2016大数据“看”中国父母最爱给宝宝起什么名》出炉。报告抽取整理了2015年540万新生儿姓名数据、2010后2000万姓名数据,并综合覆盖了11亿人口的历史数据,是国内首份关于名字的全景式报告。(1月12日新华社)

网友调侃:再过50年,广场舞大妈们可能都叫“梓萱”“诗涵”了

古今中外,人人都有姓名,姓名背后都有一段故事,更有一段可以阐释的文化蕴意。因此,姓名报告一经发布,关于重名的问题,关于跟风的问题,关于花钱请人起名的问题,都成了网络和社会中的讨论热点。

50后、60后们叫建国、国庆、援朝,是被深深打上了时代的烙印;而70后、80后们太多人叫张伟、王芳、王伟等姓名,反映了那个时代的主流思想,男孩要伟大,女孩要内秀、漂亮;00后或是10后的宝宝们的名字则统一花哨了起来,雨涵、诗涵、梦琪、浩雨、浩轩等名字,被当下的年轻人玩得不亦乐乎,追求好听已经成为当下起名的最主要诉求。

每一代人都有每一代人的起名套路。姓名变化史,就是半部社会文化的变迁史。笔者以为,在不同年代人不同的姓名词语体系中,我们能够看到以下两种文化的变迁。一是姓名已经摆脱了宗法或宗庙的约束,对于家族辈份的传承几乎断档。这能够让热爱传统文化的人感到些许感伤,但脱离血缘、脱离宗庙就是现代人的宿命,正如回老家过年仅仅成为了大年初一的一项样板戏一样。

二是我们脱离了宗庙体系中的姓名文化,却又被裹挟着进入到了另一种流行性的文化之中。当上一代人的姓名,被下一代人判定为“土到掉渣儿”,起名的规则就要被慢慢颠覆。新的起名文化规则建立之后,又很快会成为一种恶俗的文化,即而又将注定退出历史舞台。

而文化就是以这样的形式发展进化的,我们每个人都左右着流行文化,同时又被无情地裹挟其中,无可奈何。而这种裹挟,绝非只有中国人才有,在欧美国家同样如此。比如,叫杰克、亨德森等名字的重名率并不会比我们的“张伟”和“王芳”少。

(原标题:从“姓名报告”看文化的发展与异化)

(来源:济南时报)